本日6月1日は南方熊楠が昭和天皇にお会いした日。昭和4年(1929)6月1日。熊楠が62歳、昭和天皇が28歳。

田辺湾に浮かぶ無人島、神様の島、神島で出会い、その後、御召艦長門に移動し、ご進講(御前講義)を行いました。

熊楠は標本等をお見せして、その説明を行うという形で講義を行いました。日本における変形菌研究の先駆者として知られた熊楠ですが、用意した標本は変形菌だけではありませんでした。

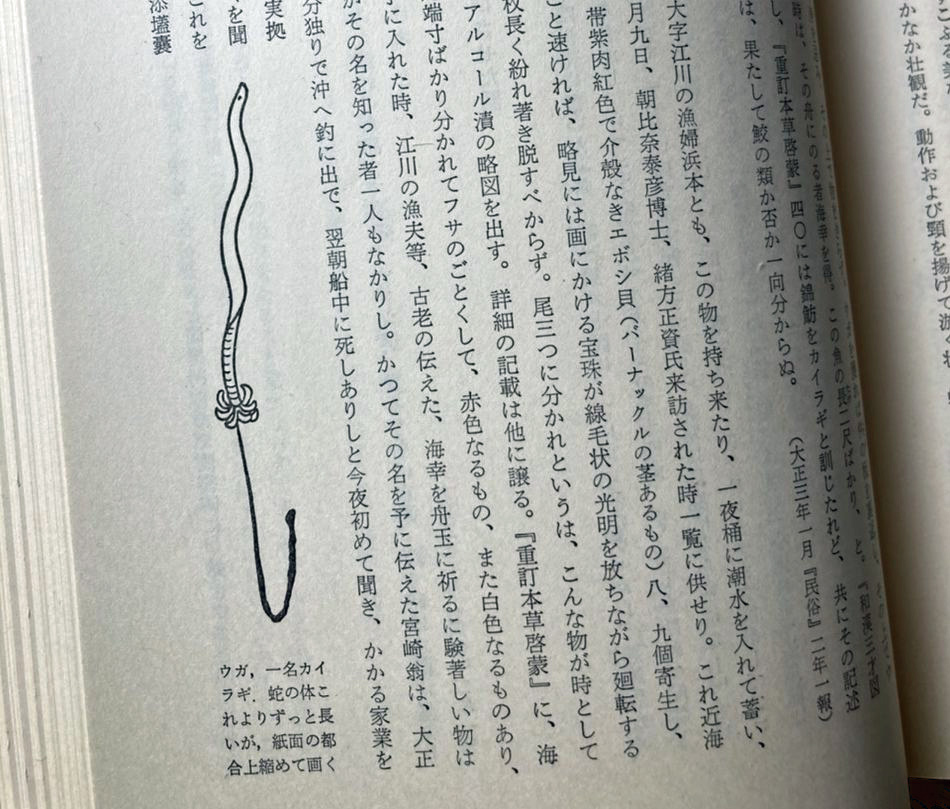

まず最初にお見せしたのが、田辺の人がウガと呼ぶ海生生物のアルコール漬けの標本でした。

セグロウミヘビというウミヘビの尾にコスジエボシという動物が複数付いた、不思議な動物がウガ。

一昨年〔大正十三年〕六月二十七日夜、田辺町大字江川の漁婦浜本とも、この物を持ち来たり、一夜桶に潮水を入れて蓄い、翌日アルコールに漬して保存し、去年四月九日、朝比奈春彦博士、緒方正資氏来訪された時一覧に供せり。これ近海にしばしば見る黄色黒斑の海蛇の尾に、帯紫肉紅色で介殻なきエボシ貝(バーナックルの茎あるもの)八、九個寄生し、鰓、鬚を舞してその体を屈伸廻旋すること速ければ、略見には画にかける宝珠が線毛状の光明を放ちながら廻転するごとし。この介甲虫群にアマモの葉一枚長く紛れ著き脱すべからず。尾三つに分かれというは、こんな物が時として三つも掛かりおるをいうならん。

南方熊楠「ウガという魚のこと【追記】」『南方熊楠全集2』平凡社、515頁

アルコール漬けの標本のため色は抜けていますが、背が黒く腹面は黄色のセグロウミヘビの尾に、紫色の縞の入った肉紅色のコスジエボシが数個付着。さらにアマモという緑色の海草も付着しています。

コスジエボシは蔓脚類に属する動物。バーナックル(フジツボ)の仲間です。フジツボというと磯の岩場に貼り付いている富士山型のものが思い浮かびますが、このフジツボには貝殻がありません。海流に乗って漂流する流木などに付着し、海面を漂って生活します。

セグロウミヘビは外洋に生息するウミヘビですが、暖流に乗って日本近海にも現われます。セグロウミヘビもまた海流に乗って漂流して大洋を移動するようで、漂流生活という点ではコスジエボシとは似たような生活スタイルであるといえそうです。

コスジエボシの幼生は海中を泳いで移動し、ある段階で漂流しているものに取り付きます。取り付いた先がたまたまセグロウミヘビであったときにウガが誕生するということになります。

このような異なる種の生き物がくっついたようなものに熊楠は興味があったようです。熊楠は淡水性の亀に藻を生やして蓑亀にするという実験も行っていました。

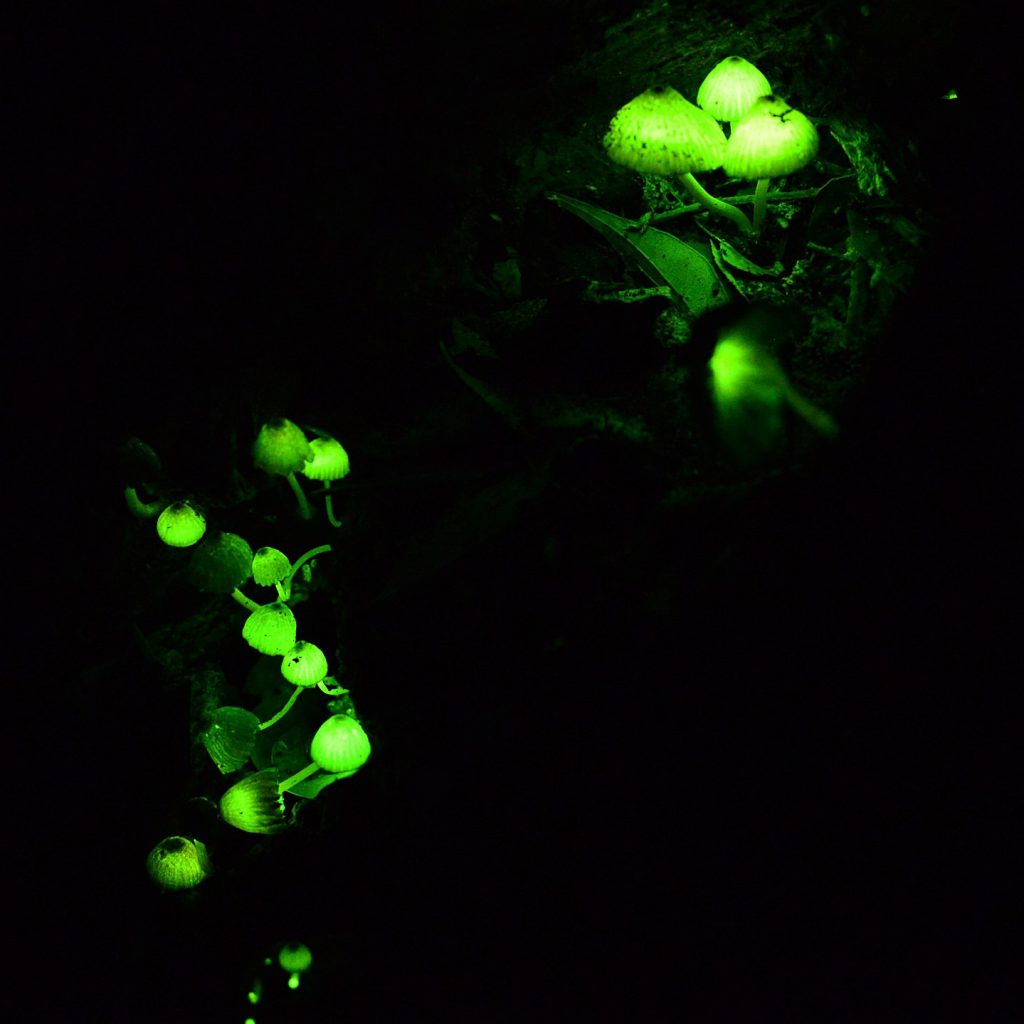

ウガはウミヘビとフジツボがくっついた生き物であり、また変形菌にしてもアメーバとキノコという異なる種の生き物がくっついたかのような生き物です。

また熊楠は男女の2つの性を合わせもつ半男女についても強い関心を示しました。異なる2つのものがくっついたような存在に熊楠は惹かれたようです。