昨日は田辺市文化賞贈呈式に、田辺市文化賞推薦委員会の委員長として出席しました。

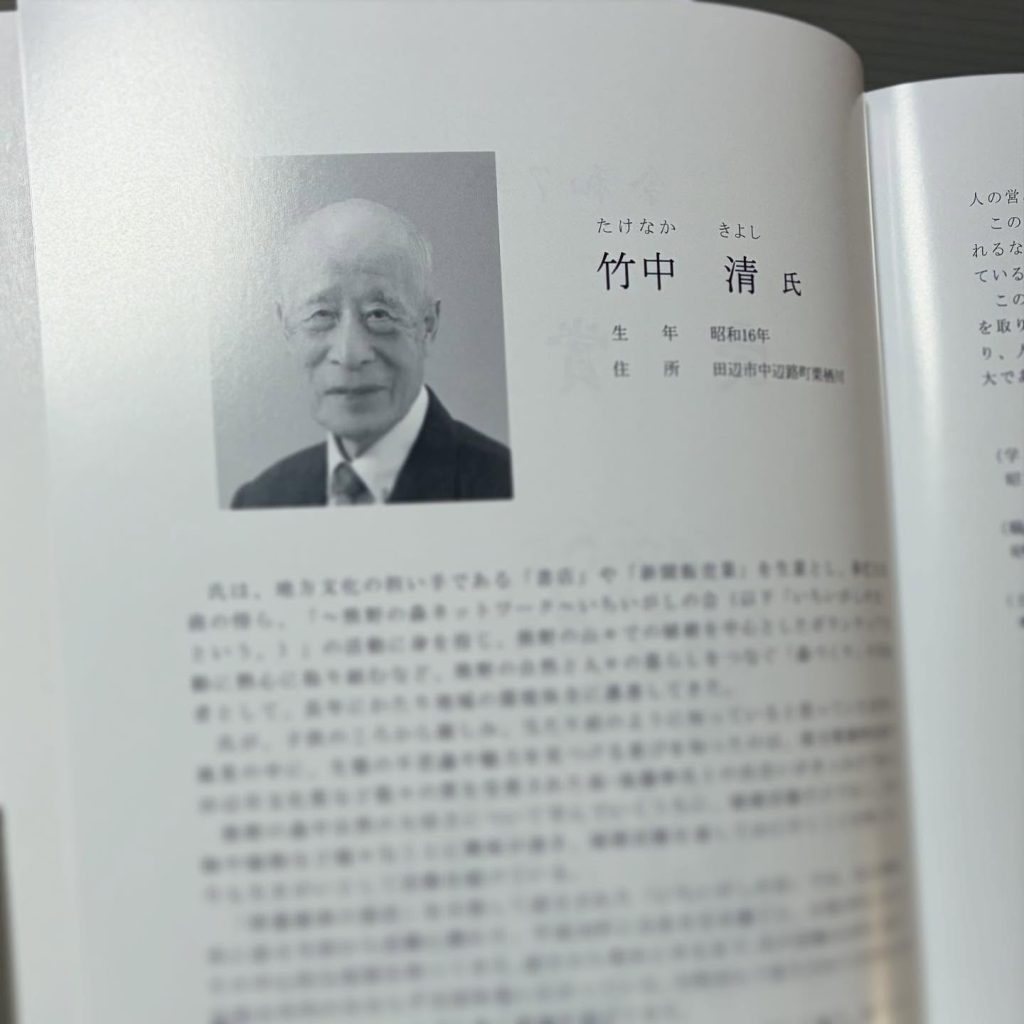

本年の受賞者は、熊野の森の再生にご貢献された、「熊野の森ネットワーク いちいがしの会」の前の会長の竹中清さま。

「熊野の森ネットワーク いちいがしの会」は、戦後の拡大造林により熊野本来の森である照葉樹林が失われてしまった熊野の山に、熊野本来の森を取り戻そうと活動をされている団体です。

https://www.ichiigasi.jp/

熊野の森は、熊野の精神文化や信仰を育んだ土壌そのものでした。熊野本宮の神様は熊野川の中洲にできた森のイチイガシの梢に降臨しました。闘鶏神社の神様は社殿の裏の森に降臨しました。熊野には森そのものを御神体とする社殿のない神社も数多くありました。

「いちいがしの会」の活動は、熊野の自然の再生を目指すとともに、熊野の文化が育まれた土壌を取り戻す、極めて文化的な取り組みです。

委員長として閉会の挨拶をさせていただきましたが、とても緊張しました。